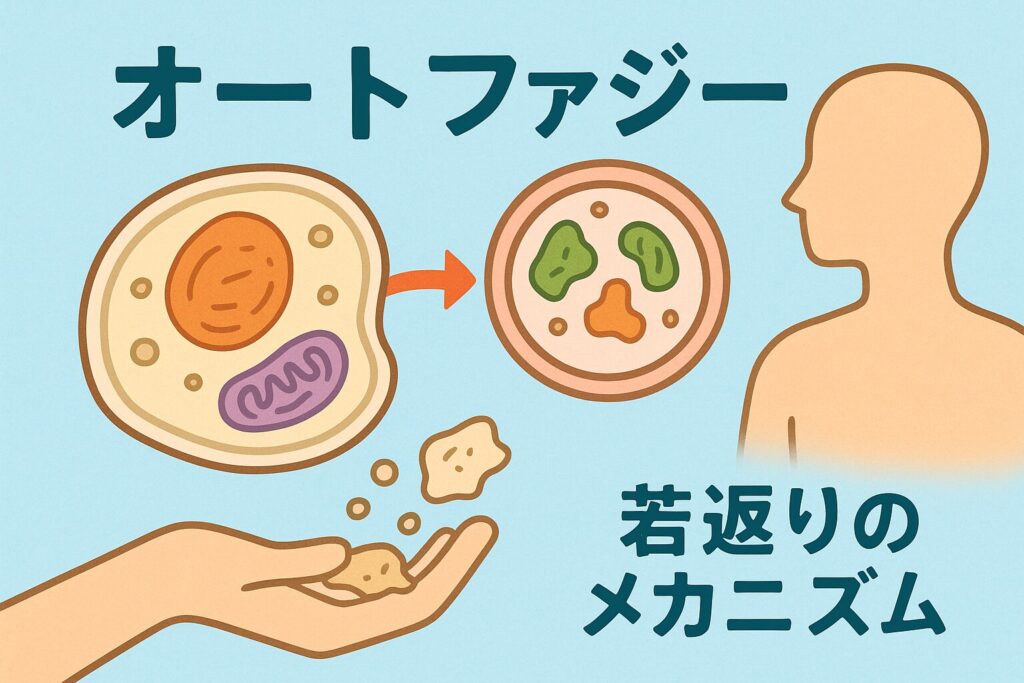

私たちの体は毎日、食事からおよそ70gのタンパク質を摂取しています。しかし実際には、それをはるかに上回る約200gものタンパク質を合成していることをご存じでしょうか。その差を埋めているのが「オートファジー」と呼ばれる驚異的な仕組みです。オートファジーとは、細胞が自らの古いタンパク質や傷んだ細胞小器官を分解し、リサイクルして再利用するシステムのこと。まるで体内に備わった大規模なゴミ処理工場であり、同時にリサイクル工場のように働いています。

この働きによって細胞は常に新鮮さを保ち、エネルギー不足のときでも生き延びる力を得ています。さらに近年の研究では、オートファジーがアンチエイジングや生活習慣病の予防、さらには脳や神経細胞の健康維持に大きく関与していることが明らかになってきました。

本記事では、オートファジーの基本的な仕組みから、私たちの健康や若さを守る役割、さらには実生活でその働きを引き出す方法までをわかりやすく解説します。「細胞のゴミ掃除」がもたらす驚くべき若返りのメカニズムを一緒に紐解いていきましょう。

| SWITCH(スイッチ)オートファジーで手に入れる究極の健康長寿 [ ジェームズ・W・クレメント、クリスティン・ロバーグ ] 価格:1980円 |

オートファージとは

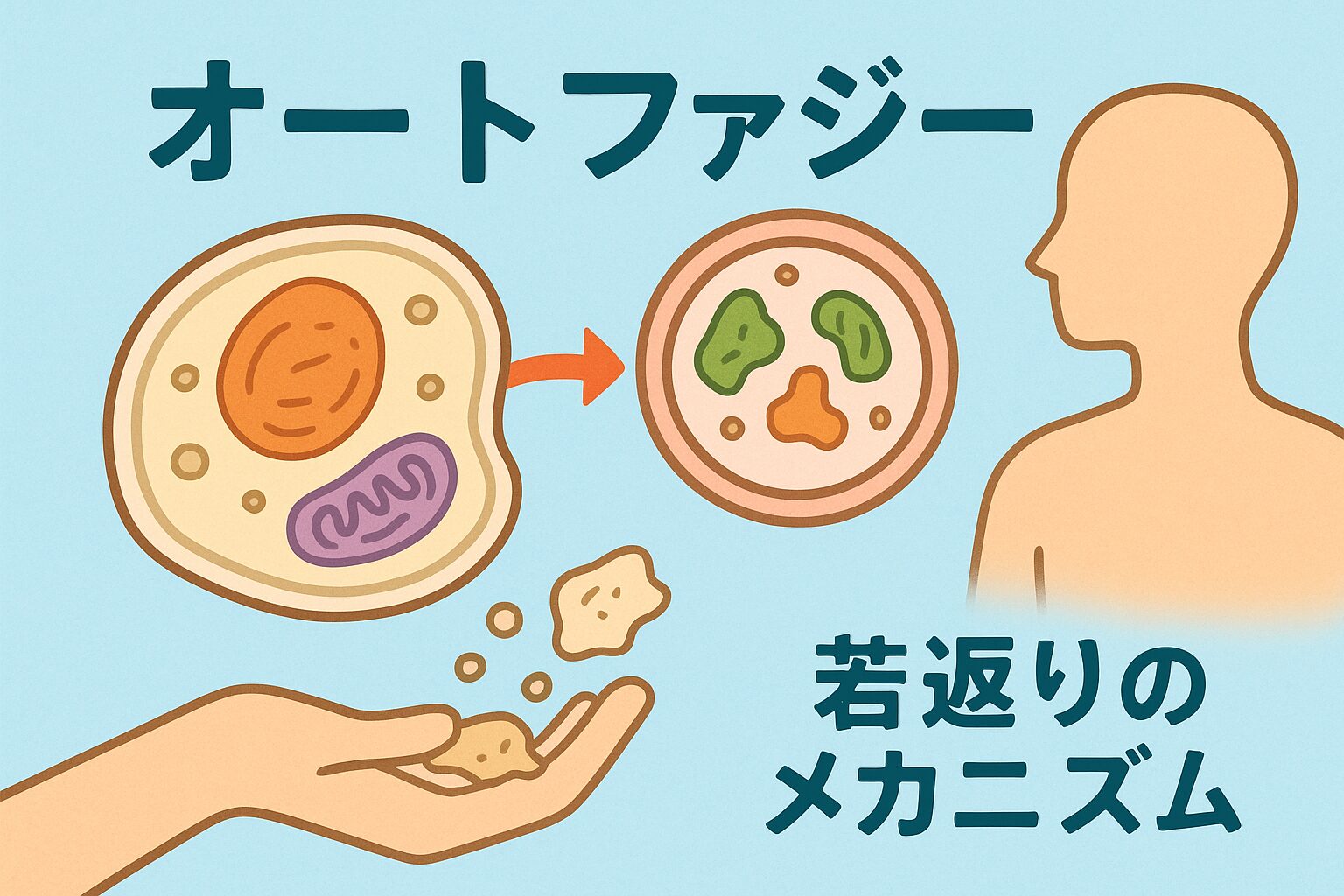

オートファジーとは、細胞の中に備わった「自己分解・リサイクルシステム」のことを指します。日常的に私たちの体の中では、古くなったタンパク質や壊れた細胞小器官(ミトコンドリアや小胞体など)が少しずつ蓄積していきます。もしそれをそのまま放置してしまうと、細胞の機能は低下し、老化や病気の原因となってしまいます。そこで働くのがオートファジーです。

1. ゴミを見つける

まず細胞は、不要になったタンパク質や壊れた細胞小器官を「不要物」として認識します。これはまるで、部屋の中で壊れた家具やゴミを見つける作業に似ています。

2. 膜で包み込む

次に、それら不要物を二重膜で包み込み「オートファゴソーム」と呼ばれる小さな袋をつくります。この袋は、細胞の中に存在する一時的なゴミ袋のようなものです。

3. リソソームと融合

オートファゴソームは「リソソーム」と呼ばれる分解装置と結合します。リソソームの中には強力な分解酵素が含まれており、ここでゴミは細かく分解されていきます。

4. 分解と再利用

分解された結果できるのは、アミノ酸や脂肪酸などの基本的な栄養素です。これらは再び細胞の材料として使われたり、エネルギー源として燃やされたりします。つまり、ただ捨てるのではなく「再利用」される点が大きな特徴です。

5. 生き延びるための知恵

この仕組みは、特に栄養不足や断食のような「外から栄養が入ってこない」状況で力を発揮します。食べ物がないときでも、細胞は自分の内部をリサイクルして必要なエネルギーを確保できるのです。そのためオートファジーは「飢餓から身を守る仕組み」として進化してきたとも言われています。

つまりオートファジーは、単なる細胞内の掃除ではなく、「壊れたものを捨て、新しい材料に変える」高度なリサイクル工場のような働きをしているのです。このシステムのおかげで、私たちの細胞は常に新鮮さを保ち、健康を維持できていると言えます。

| 価格:23868円 |

オートファージの役割

オートファジーには大きく3つの重要な役割があります。それは「ゴミ掃除」「栄養不足への適応」「品質管理」です。これらはすべて細胞を健康に保ち、私たちの体の寿命や機能に直結しています。以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. ゴミ掃除(細胞内のクリーンアップ機能)

細胞の中では、常に膨大な量のタンパク質が作られ、古いものは分解されます。しかし、時間が経つと一部のタンパク質は変性し、壊れたり、正常に機能できなくなることがあります。また、エネルギーを作る「発電所」の役割を果たすミトコンドリアも、加齢やストレスによって傷つくことがあります。こうした「劣化した分子」や「壊れた小器官」をそのまま放置すると、細胞にダメージを与え、がんや神経変性疾患(アルツハイマー病やパーキンソン病など)のリスクが高まります。オートファジーはそれらを素早く分解・除去することで、細胞内を清潔に保ち、機能不全の連鎖を防ぐ「ゴミ掃除屋」として働いているのです。

2. 栄養不足への適応(エネルギー確保の非常システム)

人間の体は常に栄養を必要としていますが、飢餓や断食、病気などで栄養が不足する状況が起こることがあります。そんなとき、細胞はオートファジーを活性化させ、自らの成分を分解してアミノ酸や脂肪酸を取り出し、それを新しいエネルギー源や材料として利用します。これは、いわば「非常食を自分の中から取り出す仕組み」とも言えます。たとえば断食中や長時間食事を取らないときに体が持ちこたえられるのは、オートファジーが働いて必要最低限の栄養を確保しているからです。この仕組みは進化的に非常に重要で、人類が飢餓の歴史を生き延びられた理由のひとつとも考えられています。

3. 品質管理(細胞を若々しく保つリフレッシュ機能)

オートファジーは、ただ壊れたものを処理するだけではありません。細胞の中の成分を少しずつ入れ替えることで、細胞全体を「リフレッシュ」し、健康な状態を維持する役割も果たしています。これは、家の中を定期的に掃除・模様替えするようなイメージに近いでしょう。古くなった家具(=細胞の構成要素)を処分し、新しい家具に入れ替えることで、生活環境が快適に保たれるのと同じです。この細胞レベルでの品質管理がうまく働くことで、老化の進行を遅らせたり、さまざまな病気を予防する効果が期待できます。

つまり、オートファジーは「細胞の掃除屋」であり「非常食の供給源」であり、さらに「若返りのメンテナンス機構」でもあるのです。これらの役割がバランスよく機能してこそ、私たちの体は健康を長く保つことができます。

| 価格:4180円 |

オートファージの種類

オートファジーにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる対象や方法で細胞を守っています。大きく分けると「マクロオートファジー」と「選択的オートファジー」があり、その中でさらに特化した仕組みが存在します。

1. マクロオートファジー(大量を包み込む基本タイプ)

最も代表的で研究も進んでいるのが「マクロオートファジー」です。これは、細胞内に不要な成分が溜まったときに、それらを二重膜で囲い込み(オートファゴソームという袋を形成)、その後リソソームと融合させて分解する方式です。特徴は「大量をまとめて処理できる」点で、細胞内の大掃除や栄養不足時のリサイクルにおいて中心的な役割を担っています。いわば「オートファジーの王道」とも言える仕組みです。

2. 選択的オートファジー(狙い撃ち方式)

一方、オートファジーには「壊れたものをまとめて処理する」のではなく、特定の成分だけを狙い撃ちして処理するタイプもあります。これを「選択的オートファジー」と呼びます。対象ごとに呼び名が変わり、例えば:

- マイトファジー(mitophagy):壊れたミトコンドリアだけを選んで分解

- リポファジー(lipophagy):脂肪滴を分解

- エリスロファジー(erythrophagy):古くなった赤血球を分解

このように、必要に応じて「どこを掃除するか」を細かく調整できるのが特徴です。選択的オートファジーは細胞の品質管理や代謝の調整に直結しており、健康維持に欠かせません。

3. マイトファジー(ミトコンドリア専用のオートファジー)

特に注目されているのが「マイトファジー」です。ミトコンドリアはエネルギー産生の中心ですが、同時に活性酸素を発生させ、細胞にダメージを与えるリスクも抱えています。壊れたミトコンドリアを放置すると、がんや神経疾患、老化を早める原因になることがわかっています。そのため、マイトファジーが正常に働くことは「細胞の寿命=私たちの寿命」に直結していると考えられています。

このように、オートファジーは「大掃除型」のマクロオートファジーと、「精密掃除型」の選択的オートファジーが組み合わさることで、細胞の環境を柔軟かつ効率的に整えているのです。

| 価格:1590円~ |

オートファージとアンチエイジング

オートファジーは、単なる細胞内のリサイクル機構ではなく、私たちの健康や寿命に深く関わる「生命維持の根幹的な仕組み」です。特に、発生段階から老化の過程まで、あらゆるライフステージで欠かせない役割を果たしています。

1. 発生の過程における必須機能

オートファジーは、受精卵から人間が形作られていく発生の過程でも重要です。たとえば、胎児が成長する中で細胞が分裂・分化するとき、古い成分を分解して新しいものに入れ替える必要があります。この調整がなければ、正常な組織や臓器が作られません。実際、動物実験ではオートファジーの働きが欠損すると、胎児が正常に発育できないことが報告されています。つまり、生命が誕生する根本的な段階からオートファジーは必須なのです。

2. 長寿命細胞(神経細胞など)の維持

神経細胞や心筋細胞などは、一度できあがると基本的には一生入れ替わらない「長寿命細胞」です。これらの細胞では、オートファジーが正常に働いてゴミを除去し続けることが不可欠です。もし神経細胞に老廃物が蓄積すれば、アルツハイマー病やパーキンソン病のような神経変性疾患のリスクが高まります。逆にオートファジーが活発に働けば、こうした長寿命細胞を健全な状態で維持しやすくなるため、脳や心臓の健康寿命が延びることにつながります。

3. 老化防止の鍵

加齢とともにオートファジーの働きは徐々に低下するといわれています。その結果、壊れたタンパク質や劣化したミトコンドリアが蓄積し、細胞の機能が低下していきます。つまり「オートファジーの衰え=老化の一因」と考えることができます。近年の研究では、カロリー制限や断食によってオートファジーが活性化し、老化が遅れる可能性があることも報告されており、アンチエイジングの観点からも注目されています。

4. 病気予防への貢献

オートファジーは、がんや糖尿病、神経変性疾患、感染症など、さまざまな病気の発症や進行にも関与しています。たとえば、ウイルスや細菌に感染したとき、オートファジーは侵入した病原体を分解して防御に貢献することがあります。また、がん細胞の成長に関わるケースもあり、その二面性をどう制御するかが最新の医学研究の大きなテーマとなっています。

このように、オートファジーは「生命の誕生から老化防止、病気予防まで」をカバーする非常に幅広い役割を担っているため、医学的にも世界中で大きな関心を集めているのです。

| 価格:5670円 |

オートファジーを活性化させる食事例

オートファジーを活性化させるには「食べすぎを避け、空腹時間を適度に設ける」ことが大事です。具体的には 16時間断食(時間制限食) や 糖質を抑えた食事 が効果的とされています。

朝:断食時間を継続

- 朝は固形物を摂らず、水・無糖のコーヒー・緑茶などで過ごす。

- これにより、前日の夕食から10〜14時間以上の空腹時間を作り、オートファジーのスイッチを入れやすくする。

- 栄養不足を心配する人は、MCTオイル入りのコーヒー(バターコーヒー)など、血糖値を上げにくいドリンクを活用してもよい。

昼:高たんぱく+低GIのバランス食

- 主菜:焼き魚(サーモン、イワシなどオメガ3が豊富なもの)や鶏むね肉

- 副菜:野菜の蒸し物・味噌汁(発酵食品で腸内環境も改善)

- 主食:玄米やオートミールなど血糖値を上げにくい炭水化物を少量

- ポイント:たんぱく質と良質な脂質を中心に、血糖値を安定させる食事を意識する。

間食:ナッツ・無糖ヨーグルト

- アーモンドやくるみなど少量のナッツ

- ギリシャヨーグルト+ベリー類(抗酸化物質を補給)

- 血糖値を急上昇させず、空腹感をコントロールする。

夜:軽めの夕食(早めに)

- 主菜:豆腐、納豆、魚や鶏肉など消化に優しいタンパク質

- 副菜:温野菜・きのこ類(食物繊維とファイトケミカルを補う)

- 主食はできれば抜くか少量にして、20時までに食事を終える。

- その後の断食時間を長めに確保することで、睡眠中にオートファジーがより活性化する。

就寝前:水分のみ

- ハーブティーや水をとり、空腹のまま休むことで成長ホルモンとオートファジーの働きが高まる。

✅ ポイントまとめ

- 空腹時間(12〜16時間)を確保する

- 血糖値を急上昇させない食事を心がける

- 良質なタンパク質・脂質、発酵食品・抗酸化食材を取り入れる

- 夜は早めに軽めに済ませる

これを続けることで、細胞のゴミ掃除機能であるオートファジーが活性化しやすくなり、アンチエイジングや病気予防につながります。

| 価格:2350円 |

終わりに

結論として、オートファジーは私たちの体を内側から整える自然の仕組みです。細胞内の不要なものを片づけ、新しい材料へと再利用することで、細胞は常にクリーンで新鮮な状態を保ちます。さらに、栄養不足のときにはエネルギーを確保し、加齢による劣化や病気のリスクからも守ってくれます。まさにオートファジーは「若返りのメカニズム」と呼ぶにふさわしい存在なのです。

コメント