東京から南東へおよそ1,860km。

観光もできない小さな無人の島――南鳥島。

多くの日本人が地図でさえ見たことのないこの島が、今、世界の注目を一身に集めています。

理由はただひとつ。

この孤島の海底に、スマートフォン・電気自動車・人工衛星に欠かせない「レアアース(希土類)」が大量に眠っているからです。

その量は、なんと世界需要の300年分とも言われるほど。

かつてはアホウドリの羽毛とグアノ(鳥の糞)をめぐり、アメリカと領有権争いをした南鳥島。

時代を経て今度は、ハイテク資源をめぐり中国・アメリカ・日本の新たな静かな戦いが始まっています。

この小さな島がなぜそれほど価値を持つのか。

そして日本政府が今、水面下で進める“深海資源プロジェクト”とは何なのか。

本記事では、南鳥島の知られざる歴史と、レアアースがもたらす国際的なパワーバランスの変化を、わかりやすく解説します。

「遠い孤島」が、実は日本の未来を左右する――そんな驚きの真実を、一緒に見ていきましょう。

🏝 南鳥島をめぐる歴史的背景 ―

🔹 1. 南鳥島とはどんな島?

南鳥島(みなみとりしま)は、東京から約1,860km離れた太平洋上の孤島です。

面積はわずか**約1.5平方キロメートル(東京ドーム約30個分)**ほど。

周囲には人が住めず、サンゴ礁と白い砂浜に囲まれた、まさに“海のど真ん中の一点”のような島です。

にもかかわらず、この島は国際政治上とても重要な場所。

なぜなら、南鳥島を「日本の領土」と認めてもらうことで、

日本は**約40万平方キロメートル(本州より広い!)**という広大な排他的経済水域(EEZ)を得られるからです。

この価値を最初に見抜いたのが、明治時代の日本でした。

🔹 2. 明治時代、日本とアメリカの「島の奪い合い」

19世紀後半、日本が近代国家として歩み始めたころ、

太平洋のあちこちで欧米列強が**「無人島の取り合い」**をしていました。

目的は、次の2つです。

- アホウドリの羽毛(フェザー)

当時のヨーロッパでは、女性用の帽子や服飾に鳥の羽毛が高級素材として人気でした。

南鳥島にはアホウドリが大量に生息しており、羽毛は「白い金」と呼ばれるほどの価値を持っていました。 - グアノ(鳥の糞)=高級肥料

南鳥島の地面は、何千年も蓄積したアホウドリの糞が固まってできています。

これがリン酸を多く含む天然肥料となり、農業国家にとって非常に重要な資源でした。

当時、世界中で「グアノ争奪戦」が起きており、アメリカは「グアノ島法」という法律まで作り、太平洋の無人島を次々と自国領にしていったのです。

🔹 3. アメリカとの領有権争い

1890年代、日本の商人や漁師が南鳥島を見つけ、日本領として東京府に編入します。

しかし、ほぼ同時期にアメリカ人も「この島は我が国のものだ」と主張。

理由は、前述の「グアノ島法」に基づき、アメリカ人が島の資源を採掘した記録があったからです。

これにより、日米間で領有権争いが起きました。

当時の日本政府は、「島を見つけ、実際に管理し、開発しているのは日本側だ」と主張し、

明治政府は正式に1898年(明治31年)に日本領として閣議決定します。

アメリカは明確な抗議をしなかったため、事実上、南鳥島は日本領として確立されました。

🔹 4. 太平洋戦争とアメリカ支配下

第二次世界大戦(太平洋戦争)が始まると、南鳥島は日本軍の気象観測・通信基地として利用されます。

しかし、戦局が悪化すると、1945年にアメリカ軍が島を占領。

戦後、日本は連合国の占領下に置かれ、南鳥島もアメリカの管理下に入りました。

この時期、アメリカは南鳥島を軍事気象観測基地として使用しており、

日本人の立ち入りは長らく禁止されていました。

🔹 5. 日本への返還

1952年のサンフランシスコ講和条約により、日本は主権を回復しますが、

南鳥島を含むいくつかの小島(小笠原諸島や沖ノ鳥島など)は、引き続きアメリカの施政下に置かれました。

その後、1970年代に入ってから、小笠原諸島とともに南鳥島も日本へ返還されます。

これにより、正式に日本の領土として復帰。現在は海上自衛隊と気象庁が常駐し、

「日本最東端の気象観測拠点」として重要な役割を担っています。

💡 point

南鳥島の歴史は、

単なる「無人島」ではなく、

👉 明治の開拓と資源競争、

👉 アメリカとの領有権争い、

👉 戦後の占領と返還、

という日本の近代史と国際関係の縮図です。

そして今、アホウドリやグアノに代わって、

新たに「レアアース(希土類)」という“現代の宝”をめぐる国際競争が再び始まっています。

歴史は形を変え、同じ場所で繰り返されているのです。

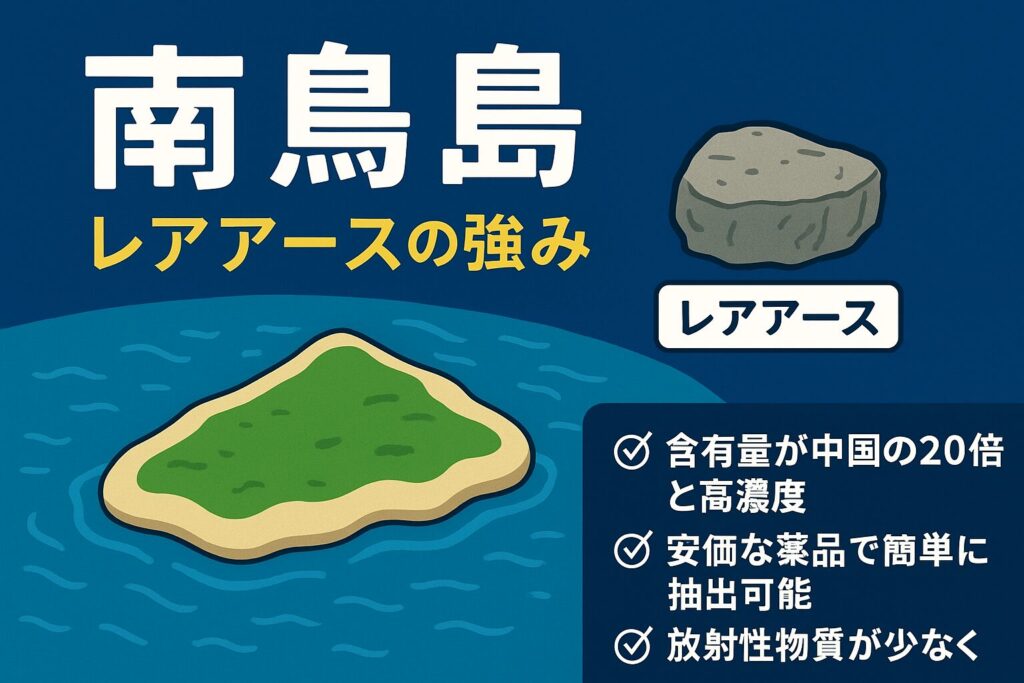

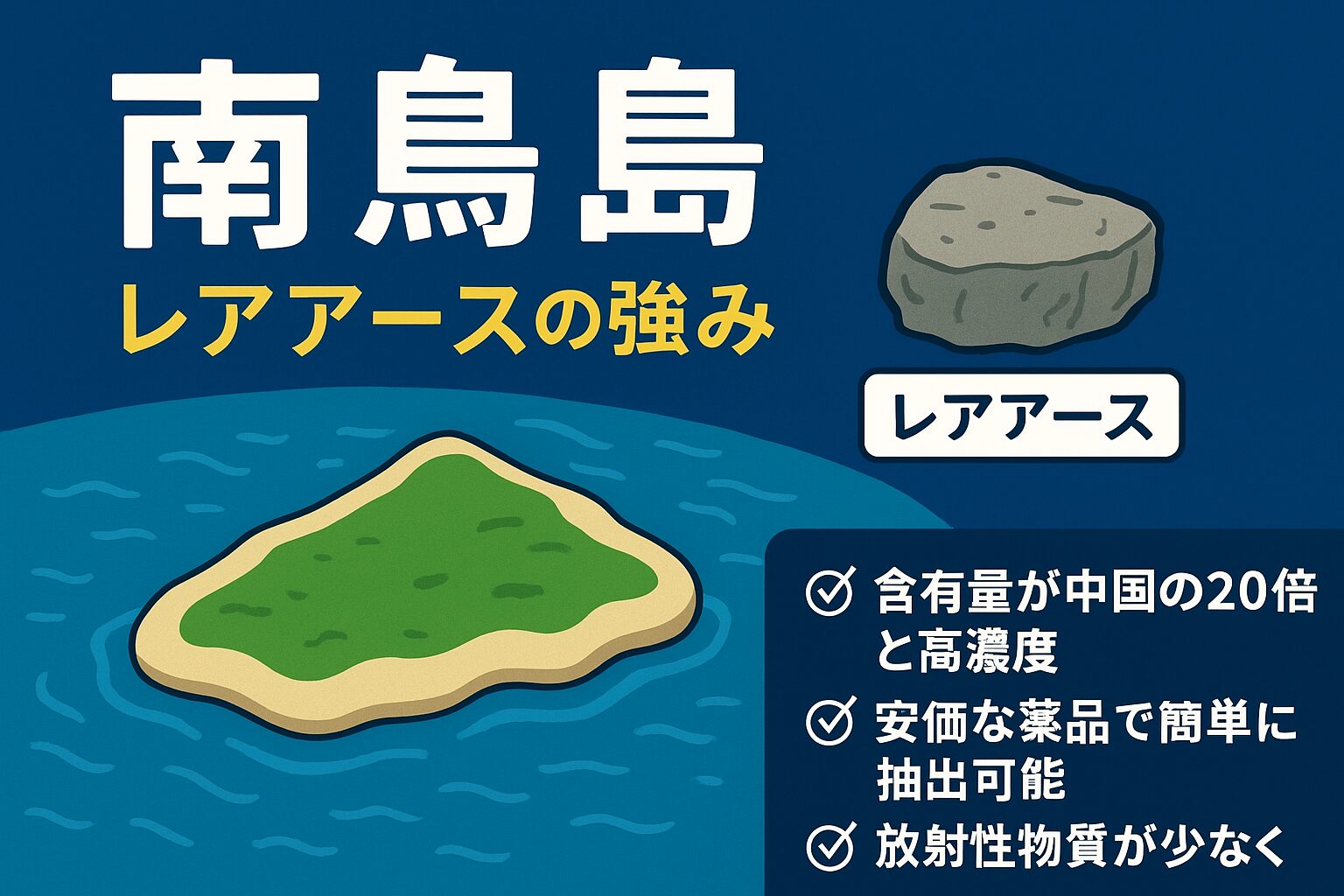

🔹 南鳥島レアアースの強み ― 世界を変える「4つの要素」

南鳥島沖の海底には、**世界でも類を見ない規模と質を持つレアアース(希土類元素)**が眠っています。

この資源がなぜ「日本の切り札」と言われるのか──その理由を4つの特徴から詳しく見ていきましょう。

① 含有量が中国の20倍という高濃度

現在、世界のレアアース供給の約70%以上を中国が担っています。

しかし、南鳥島沖の海底泥から見つかったレアアースは、中国内陸の鉱床に比べて最大20倍も濃度が高いことが東京大学の研究チームによって明らかになりました。

これは、少ない採掘量で多くの金属を取り出せることを意味します。

採掘コストを大幅に下げられるうえ、輸送や環境負荷の削減にもつながります。

つまり、南鳥島の海底は「質の良い宝の山」なのです。

② 安価な薬品で簡単に抽出できる

通常、レアアースの精製には高価で有害な薬品が必要です。

ところが、南鳥島の泥からは、比較的安価で安全な有機酸などを使うだけで効率よく金属を取り出せることが分かっています。

たとえば「イットリウム」「テルビウム」などの磁石やディスプレイ用元素は、従来より数分の一のコストで抽出可能と報告されています。

これは商業化に向けて非常に大きな利点です。

③ 放射性物質が少なく、安全性が高い

中国やモンゴルの鉱山では、ウランやトリウムなどの放射性物質が混入しており、採掘時の環境汚染が深刻な問題になっています。

しかし、南鳥島の海底泥は放射性物質の含有量が極めて低く、環境リスクが少ないことが確認されています。

このため、採掘後の処理や廃棄コストを抑えられるだけでなく、国際的な環境基準を満たしやすく、「クリーン資源」としての価値も高いのです。

④ 量が膨大 ― 世界需要の300年分

調査では、南鳥島周辺に最大で1600万トン以上のレアアースが存在すると推定されています。

これは、世界中のレアアース需要の約300年分に相当する膨大な量。

中でも、ハイテク製品に欠かせない

- ネオジム(強力磁石)

- イットリウム(ディスプレイ・医療機器)

- ジスプロシウム(EVモーター)

といった「戦略金属」が豊富に含まれています。

この埋蔵量が本格的に利用できれば、日本は資源小国から一転、世界有数の資源国になり得るのです。

日本が握る「次世代資源の切り札」

これら4つの強みが揃う場所は、世界でも南鳥島だけ。

つまりこの島は、中国依存から脱却し、資源外交を一変させる潜在力を持つ、日本の希望の島です。

そのため、アメリカや欧州もこの動きを注視し、共同研究や資源開発への関心を強めています。

南鳥島は、静かな海の底に眠る「未来のエネルギー地政学の核心」と言えるでしょう。

🔹 現状と課題 ― “夢の資源”が抱える3つの壁

南鳥島の海底には確かに莫大なレアアース資源が眠っていますが、

「見つかった=すぐ使える」というわけではありません。

実際の開発には、いくつもの高いハードルが存在します。

① 深さ5600mの海底──世界でも前例のない採掘技術が必要

南鳥島のレアアースは、海面からおよそ5600メートルの深海に堆積しています。

これは、エベレストの山頂(約8848m)を逆さにしたような極限環境。

水圧は地上の約500倍にもなり、人間はもちろん、通常の掘削機も耐えられません。

このため、採取には遠隔操作型の深海ロボットや特殊なパイプライン技術が必要になります。

しかも、これを安定的に運用するには莫大なコストがかかり、採算が合うかどうかはまだ不透明です。

日本の研究チーム(三井海洋開発・東大など)は、実験的に海底泥を吸い上げる装置を開発していますが、

商業化レベルの量産・連続運転にはさらなる技術革新が必須です。

② レアアースの使用量は少なく、利益を出しにくい

スマートフォンやEV、モーター、液晶などに不可欠なレアアースですが、

実際に製品1台あたりに使われる量は**ごくわずか(数グラム程度)**です。

つまり、どれほど高価な金属でも、大量に掘り出さないと採算が取れないのです。

さらにレアアースは種類ごとに需要が異なり、

たとえば「ネオジム」は需要が高い一方、「ランタン」「セリウム」は余り気味。

結果として、市場価格の変動が激しく、投資が安定しにくいという弱点があります。

③ 代替素材・リサイクル技術の進歩による市場リスク

もう一つの壁は、**「技術の進化が資源価値を減らす可能性」です。

近年では、レアアースを使わずに済むモーターや磁石の開発が進み、

また日本企業を中心に使用済み製品からのレアアース再利用(都市鉱山)**も拡大中です。

これにより、将来的に新たな採掘の需要が減る可能性もあります。

つまり、せっかく数千億円を投じて海底採掘システムを構築しても、

市場価格の下落や需要縮小で“赤字プロジェクト”になるリスクを抱えているのです。

💡 技術と経済の「二重の壁」

南鳥島レアアースは、確かに日本の資源自立を左右する“夢の資源”。

しかし同時に、

- 深海技術という「技術の壁」

- 採算性と需要という「経済の壁」

この二つを突破しなければ、実用化には至りません。

日本は今、その壁を一歩ずつ乗り越えるために、

2027年の商業採掘開始を目標に技術実験と国際連携を進めている段階です。

🔹 日本の動き・企業の動き ― “深海の宝”を現実に変える挑戦

南鳥島の海底には世界有数のレアアース資源が眠っていますが、

その実用化には科学技術・資金・国家戦略のすべてが必要です。

日本は今、その3つを連携させ、国家プロジェクトとして動き始めています。

① 東京大学を中心とした学術プロジェクト

この計画の中心を担っているのが、東京大学の加藤泰浩教授らの研究チームです。

2011年、南鳥島の海底泥から大量のレアアースを発見したのもこのチーム。

以来、彼らは10年以上にわたり、海底の地質調査・採泥技術の改良・レアアース抽出実験を続けてきました。

加藤教授はこう述べています。

「日本は陸上資源が乏しい。しかし海の底には、世界を変えるほどの可能性がある。」

この学術研究が、後に国家事業へと発展していきます。

② 民間企業の参入 ― 技術と資本の融合

研究だけでは開発は進みません。

そこで参加しているのが、**三井海洋開発(MODEC)やトヨタ自動車、JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)**などの民間企業と政府機関です。

- 三井海洋開発(MODEC):

石油掘削プラットフォームや深海パイプ技術に強みを持ち、

深度6000mでも採泥できるロボット・吸引システムを開発。

2022年には、試験装置を使って世界初の6000m級採泥実験に成功しました。 - トヨタ自動車:

EV(電気自動車)モーター用の磁石にレアアースを多用しており、

安定供給のために技術・資金面で協力しています。 - JOGMEC(資源機構):

政府出資の機関として、採掘試験の資金援助と環境調査を担当。

こうして「大学 × 産業界 × 政府」が三位一体となり、

**世界初の“海底レアアース開発国家プロジェクト”**が進行中なのです。

③ 政府の後押し ― 国家戦略としての海洋資源開発

政府はこの開発を単なる資源事業ではなく、

**「経済安全保障の要」**と位置づけています。

なぜなら、現在のレアアース市場の7割以上を中国が支配しており、

過去には輸出制限によって日本の製造業が大きな打撃を受けたからです。

この経験を踏まえ、政府は

- 経済産業省による技術開発支援

- 文部科学省・海上保安庁による海洋調査の拡充

- 2027年の商業採取開始を目標にした国家ロードマップ策定

を進めています。

つまり、南鳥島開発は「資源の確保」であると同時に、

日本の独立性と国防力を高める戦略的プロジェクトなのです。

💡 2027年、深海から日本の未来が動き出す

2022年には、深海6000m対応の採泥装置が完成。

すでに小規模なテスト採取では成果が出ており、

実用化は目前とされています。

もし2027年に商業採掘が始まれば、

日本は資源輸入国から資源輸出国へと歴史的転換を遂げるかもしれません。

南鳥島は、いまや“地図の端にある島”ではなく、

日本の未来を支える希望の拠点となりつつあります。

💡 まとめ:日本の未来を支える“希望の孤島”・南鳥島

南鳥島は、かつて「地図の端にある無人島」としか認識されていませんでした。

しかし今では、その存在が日本の未来を左右する戦略拠点として世界から注目されています。

✅ 日本のEEZ(排他的経済水域)を広げる国防の要所

── 南鳥島を基点に、日本は広大な海洋資源と安全保障上の領域を確保できます。

✅ 世界のレアアース市場を揺るがす潜在力

── 高濃度・低放射線・採掘効率の高さという三拍子が揃い、

中国依存を脱しうる“次世代資源”として期待されています。

✅ 資源外交のゲームチェンジャー

── 中国の独占体制を崩し、資源を通じて日本が世界市場の主導権を握る可能性が見え始めています。

やがて、あなたが手にするスマートフォン、パソコン、EV、医療機器の中に、

「南鳥島産レアアース」が組み込まれている日が来るかもしれません。

小さな島が動かすのは、地球の裏側にある“大国の力”ではなく、

日本の技術と希望の力です。

南鳥島は、まさに「21世紀の宝島」なのです。

コメント