2025年10月、日本の政治が新たな時代へと大きく舵を切りました。

戦後最長の安定連立として続いてきた「自民党と公明党の協力関係」がついに終焉を迎え、約26年ぶりに与党の組み合わせが大きく変わったのです。長年、日本の政治を支えてきた“自公体制”の幕引きは、国会運営の構図だけでなく、外交・安全保障・経済政策の方向性にまで影響を及ぼす重大な転換点となりました。

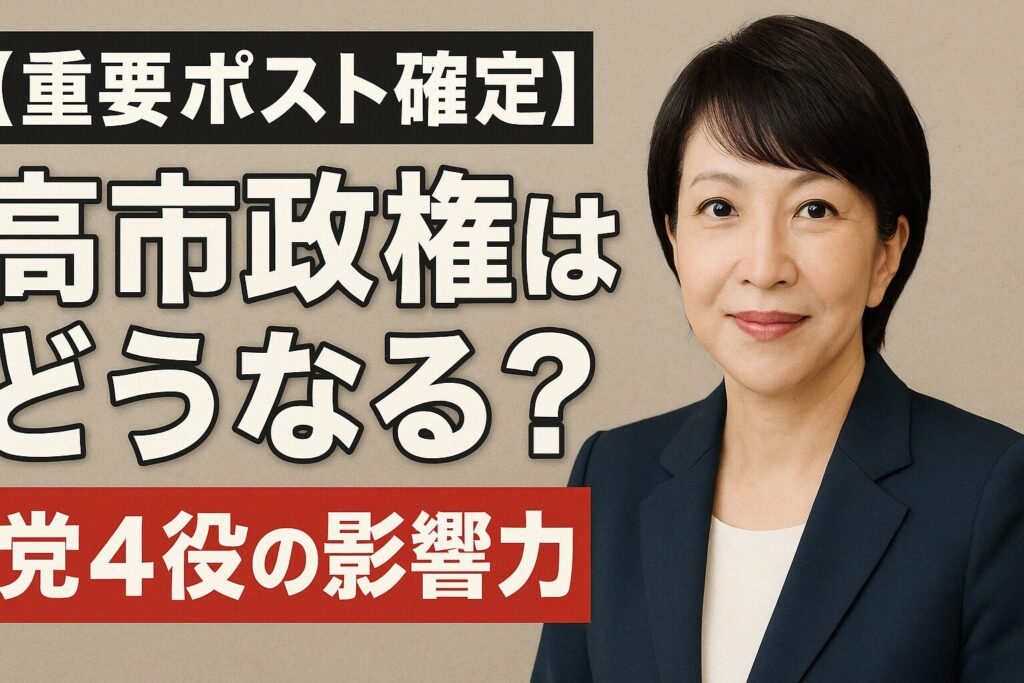

そして、この歴史的な再編の中心に立つのが、高市早苗氏。

自民党の新総裁として初の女性総理の座に就く見通しであり、日本維新の会と新たな連立政権を組むことで、「保守と改革」を旗印にした全く新しい政治体制をスタートさせようとしています。

長期安定を誇った「自公連立」がなぜ崩れたのか。そして、なぜ維新なのか――。

その背景には、理念の対立と時代の要請、そして高市氏の明確な国家観がありました。日本政治の地殻変動とも言える“政界再編”の裏側を見ていきましょう。

■ なぜ公明党と別れたのかざっくり結論

公明党は「言っている理由(表向き)」としては『政治とカネの問題への対応が不十分だった』としていますが、実際に決定打となったのは「政策や理念の違い」、特に憲法改正や防衛力強化など安全保障に関する考え方の食い違いです。高市早苗氏の総裁就任でその溝が一気に深まり、結果として連立を解消しました。

1)まず、これまでの関係(なぜ最初に組んだのか)

自民党は長く政権を担うなかで「国会で安定した議席」を確保する必要がありました。公明党は組織的な票を集める力が強く、自民にとっては選挙の協力相手として大きな助けになりました。両党は「与党として一緒に政権を運営する」ことで、政策を通しやすくしてきた、という経緯があります。

2)両党の「考え方の違い」はどこにあるのか(具体例)

分かりやすい対立点は次のとおりです:

- 憲法改正の有無:自民党の一部(特に保守寄り)は憲法を改めて防衛の役割を明確にしたい。公明党は平和主義を大事にするため、改憲には慎重。

- 防衛力の強化:自民(高市含む)は防衛力強化を重視。公明は「慎重」「歯止め」を求める傾向。

- 社会政策や財政の重視点:公明は福祉重視、維持すべき安全網への配慮が強い。自民の一部は歳出カットなどを重視する流れもある。

これらは「価値観」の違いなので、話し合いで簡単に埋められるものではありません。

3)なぜ「高市氏の総裁就任」が決定打になったのか

高市早苗氏は総裁選で保守色の強い方針(憲法改正の推進や防衛力強化)を明確に打ち出しました。公明党側から見ると、党の支持母体(創価学会)や党のアイデンティティである「平和主義」との齟齬(そご)が大きく、「このまま一緒にいると支持層に説明できない」――こうした危機感が離脱を後押ししたと報じられています。表向きの理由とは別に、理念の違いが最終的な原因となった、というわけです。

4)「政治とカネ」の話は何だったのか

公明党は離脱の理由として「政治とカネ(献金・資金の問題)への対応が不十分」とも示しています。これは一部の不祥事や説明責任をめぐるやり取りを指すもので、離脱決断の口実あるいは最終的に背中を押した要素になったと見る報道があります。ただし専門家の分析や多くの報道は、根本には政策や理念の違いがあるとしています。

5)今回の離脱が意味すること

- 与党の組み合わせが変わる:26年続いた「自民+公明」の枠組みが崩れ、新たに自民が維新と協力する流れに。政権の色が変わる可能性があります。

- 政策の優先順位が変わるかも:防衛や憲法、行政改革などで自民の保守色が強まりやすくなる一方、公明が重視してきた福祉面での配慮が後退する懸念を指摘する声もあります。

- 野党の再編や選挙影響:公明が野党寄りの連携を探る可能性もあり、今後の選挙や国会運営は流動的になります。

政党同士の連立は「一緒に経営する二社の合弁」みたいなものです。最初は互いの得意分野を出し合ってうまく回っていても、経営方針(会社の将来像)が根本から違えば、一緒にやり続けるのは難しい。今回の離脱は、方針の違いがあまりにも大きくなって「ここまで」と判断された、ということです。

■ 維新との新連立

公明党と長年の関係を解消した自民党が、新たなパートナーに選んだのは「日本維新の会(にっぽんいしんのかい)」です。

これは日本の政治における**大きな再編(組み替え)**を意味しています。

● 維新ってどんな政党?

日本維新の会は、大阪を中心に力を伸ばしてきた改革型の政党です。

もともと橋下徹(はしもととおる)氏が大阪府知事・市長として進めた「大阪改革」をルーツにしていて、次のような特徴があります。

- 行政のムダを減らす(行財政改革)

- 政治家の給料や議員定数を減らす

- 憲法を変えて、国の仕組みをより現実的にする(憲法改正)

- 教育や経済を地方主導で進めたい(地方分権)

つまり、**「古い政治をスリムにして、スピーディーに改革しよう」**という考え方の党です。

● なぜ自民党と維新が組むの?

自民党は、公明党と別れたことで国会での安定多数を失うおそれがありました。

一方で、維新は国会で勢いを増しており、政策的にも「改革」「憲法改正」「防衛力強化」などの点で、自民党(特に高市総裁の方針)と方向性が似ています。

つまり、

自民党にとっては「新しい安定した協力相手」が必要で、

維新にとっては「国政に影響力を持つチャンス」

というお互いに得をする関係だったのです。

● でも「完全な連立」ではない?

今回の協力は、まだ“本格的な連立”というより限定的な協力関係に近い形です。

政府の中で維新から大臣(閣僚)を出すことはせず、まずは遠藤敬(えんどうたかし)氏を「首相補佐官」というポジションで迎え入れるにとどまりました。

「首相補佐官」というのは、内閣の中で首相を直接サポートする役職で、具体的には政策調整や与野党間の橋渡し役を担います。

この人事は「とりあえず一緒にやってみよう」という試運転のような意味合いがあります。

● どんな影響があるの?

自民党と維新が組むことで、今後の政治には次のような変化が起こると見られています。

- 憲法改正の動きが加速する可能性

維新も改憲に前向きなため、国会で改正発議に必要な「3分の2」の賛成を得やすくなります。 - 行政改革・財政改革が進む

維新は「小さな政府」を目指しており、無駄な支出や補助金の見直しを求めています。これが政府の方針に影響する可能性があります。 - 地方の声が政治に届きやすくなる

維新は大阪など地方自治を重視するため、「中央一極集中」を変える議論も進むかもしれません。

● 政治的には「実験的な連立」

今回の「自民+維新」は、これまでの「自民+公明」とは性格がまったく異なります。

公明党は「安定・慎重・福祉重視」でしたが、維新は「スピード・改革・効率重視」。

方向性が似ている分、政策実行は早く進むかもしれませんが、意見のぶつかり方も激しくなる可能性があります。

● 新しい時代のスタートライン

26年間続いた「自公連立」に幕を下ろし、

いま日本は「自維連立」という新しい政治モデルに踏み出しました。

これは、保守と改革が手を組むという日本政治では珍しい組み合わせです。

今後、憲法改正や行政改革がどう進むのか――高市政権の手腕と、維新との協力の度合いが注目されています。

■ 高市内閣の顔ぶれ ― 挙党一致で再出発

高市新総理は就任直後から、スピード感を持って内閣人事を進めています。

外務大臣には茂木敏充氏(元幹事長)、官房長官には木原稔氏(前防衛相)を起用する方針です。

さらに、自民党総裁選で競った小泉進次郎氏や林芳正氏も入閣する見通しで、党内融和を重視する姿勢がうかがえます。

小泉氏は防衛相、林氏は総務相としての起用が検討されており、若手とベテランのバランスを取った布陣となりそうです。

また、小林鷹之氏(元経済安全保障担当相)は政調会長に内定。

そのほか、赤間二郎氏、黄川田仁志氏、松本洋平氏など、中堅・若手の登用も調整が進められています。

官房副長官には露木康浩氏(前警察庁長官)が起用される見込みで、治安と政治の両面から政権を支える安定感のある体制が整いつつあります。

■ 「裏金問題」への対応も政権運営の重要課題

自民党では過去に「派閥の裏金事件」が問題となり、党内の信頼回復が課題となっています。

高市新総理は、この問題に関わった議員の扱いにも慎重に対応しており、すでに萩生田光一氏を幹事長代行に起用しました。

これは「過去の問題を放置せず、けじめをつけながら政党として再出発する」という意思を示すもので、党内の安定と信頼回復を目指す布石といえます。

■ 今後の展望 ― 「自公から自維」へ、日本政治の再編へ

26年間続いた「自公体制」が終わり、「自維連立」という新しい政治の形が始まります。

この新体制が、どこまで安定した政権運営を実現できるのか、そして高市首相がどこまで改革と保守の両立を進められるのかが、今後の焦点となりそうです。

コメント