「いくら勉強しても、すぐ忘れてしまう…」そんな経験は誰にでもあります。単語帳を何度も繰り返し、マーカーで真っ黄色になった教科書を眺め、試験前には徹夜で詰め込む。それでも時間が経てば、記憶はあっけなく消えてしまう。もしかすると、自分の頭が悪いのでは…と落ち込んだこともあるかもしれません。

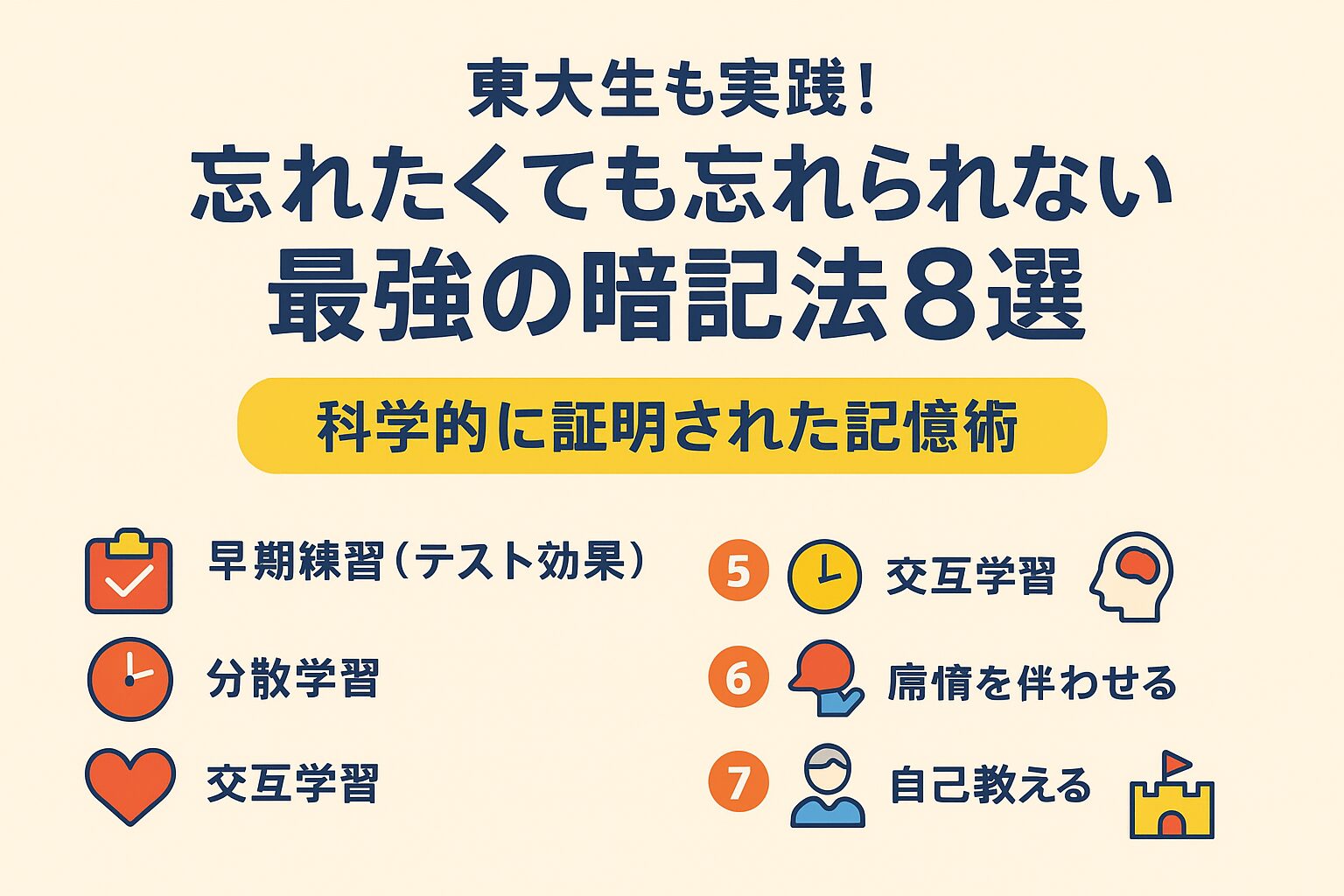

しかし、それは才能の問題ではなく「やり方」の問題です。実際に東大生や医学部生が取り入れているのは、特別な頭脳ではなく、科学的に裏付けられたシンプルかつ効果的な暗記法でした。記憶は努力ではなく「技術」。正しい方法を選べば、誰でも忘れにくく、むしろ“忘れたくても忘れられない”ほどに知識が定着していきます。

本記事では、心理学や脳科学に基づき、今日から実践できる「最強の暗記法8選」を徹底解説します。従来の「ただ読む・ただ書く」学習では得られなかった、圧倒的に効率の良い記憶の定着法を知り、未来の自分が誇れる学び方を手に入れましょう。

暗記法1:早期練習(テスト効果)

多くの人は暗記といえば「教科書を何度も読む」「ノートを見返す」といった受け身の勉強を想像します。しかし、脳科学の研究では、情報を 自分の力で思い出す練習 のほうがはるかに記憶に残ることがわかっています。これを「テスト効果」と呼びます。

具体的には、ノートや教科書を閉じた状態で、自分に問題を出してみましょう。たとえば昨日学んだ英単語や歴史の出来事を思い出して、紙に書き出すだけでも効果的です。このとき大事なのは 忘れた後に無理やり思い出すこと。脳は「忘れかけている情報=重要な情報」と誤認識し、記憶を強く固定しようとします。

さらに、通勤中や休憩時間などのちょっとした隙間時間にも、頭の中で昨日学んだ内容を思い出すだけで記憶の定着率が飛躍的に上がります。つまり、暗記は「何時間読んだか」ではなく、「どれだけ思い出すか」で決まるのです。

暗記法2:分散学習(間隔を空けた復習)

単語や公式を一気に覚える「詰め込み型学習」は、短期的には記憶できても、翌日には約8割が忘れてしまうことが心理学でわかっています(エビングハウスの忘却曲線)。そこで効果的なのが 分散学習 です。

分散学習とは、学習した内容を一定の間隔を空けて繰り返し復習する方法です。例えば、今日覚えた内容を 翌日、3日後、1週間後 に思い出すように復習すると、記憶は長期的に定着しやすくなります。ポイントは、復習のタイミングを「少し忘れかけた頃」に設定すること。忘れかけた情報を思い出すことで、脳は「この情報は重要だ」と認識し、記憶をより強固に固定します。

この方法なら短時間でも効率的に学習でき、時間がない受験生や社会人でも実践可能です。重要なのは「復習を一度で終わらせないこと」。少しずつ間隔をあけて繰り返すことで、知識は自然と頭に残ります。

暗記法3:交互学習(インターリーブ)

多くの人は「数学だけ集中して、次に英語…」と、1つの科目や単元に長時間取り組む ブロック学習 を行いがちです。しかし、脳科学では 複数の科目や単元を交互に学ぶ「交互学習(インターリーブ)」 が記憶や応用力の向上に非常に効果的であることがわかっています。

具体的には、数学の問題集を数ページ解いたら英語の単語を覚え、次に歴史の出来事を復習…というように、科目やテーマを切り替えながら学習します。脳は次に何が来るかわからない状況に置かれることで、情報処理が活性化し、複数の記憶回路が同時に鍛えられ ます。これはジムで異なる筋肉を交互に鍛えるのと同じ効果です。

さらに、交互学習を取り入れることで、単に記憶が定着するだけでなく、 柔軟な思考力や応用力 も高まります。試験で初めて見る問題に対応したり、学んだ知識を別の科目や日常生活で応用したりする力が自然と養われるのです。

暗記法4:意味記憶化

ただ単に単語や公式を丸暗記しても、記憶は断片的で忘れやすくなります。そこで重要なのが 「意味記憶化」 です。これは、覚える内容を単なる情報の塊としてではなく、 「なぜそうなるのか」「どうつながっているのか」を理解して線で結ぶ学習法 です。

具体例を挙げると、歴史の出来事を覚えるとき、単に年号と事件名を暗記するのではなく、背景となる社会情勢や原因・結果、関係する人物の動きまで関連付けて理解します。数学や理科の公式でも、公式が導かれる過程や仕組みを考えながら学ぶことで、公式を丸暗記するよりも記憶が深く定着します。

意味記憶化のポイントは、情報を 線で結び、背景や関連を想像すること。こうすることで、脳は覚えた情報を単なる文字列ではなく、自分の考えや知識として扱えるようになり、「忘れたくても忘れられない知識」に変わります。理解と記憶を結びつけることで、学んだことを応用する力も自然と高まります。

暗記法5:感情を伴わせる学習

脳は、感情が動く瞬間に情報を「重要」と認識し、記憶を強く固定する仕組みがあります。単なる文字や数字を覚えるだけでは、記憶は薄く、忘れやすくなります。そこで 学ぶ内容に感情を結びつける ことが効果的です。

具体例を挙げると、歴史の勉強では、出来事の背景にあった人々の喜びや悲しみ、苦しみを想像します。数学や科学の公式や定理を学ぶ際には、それが発見された瞬間の驚きや感動を頭の中で追体験してみましょう。物語や感動的なエピソードと結びつけるだけでも、脳はその情報を「重要」と判断し、忘れにくくなります。

ポイントは、 怒り・悲しみ・喜び・感動など、強い感情と結びつけること。たとえ小さな情報でも感情とセットで覚えることで、学ぶモチベーションも高まり、知識は単なる暗記ではなく、自分の体験として脳に刻まれます。

暗記法6:人に教える(アウトプット学習)

学んだことを自分の中に留めておくだけでは、記憶は浅く、応用も難しくなります。しかし、 他人に教えることで、記憶と理解が飛躍的に深まる ことが脳科学でも証明されています。

具体的には、学んだ内容を誰かに説明しようとすると、自分の理解がどこまで正確か、どこが曖昧かがはっきりとわかります。この過程で脳は情報を再構築し、単なる受け身の知識ではなく 自分の考えとして整理された知識 に変わります。

教える相手がいない場合でも、自分自身に声をかけながら説明したり、ノートに書き出して「授業をしているつもり」で説明するだけでも効果は同じです。重要なのは、単なる復習ではなく アウトプットを通じて知識を再設計すること。こうして学んだ知識は長期記憶に定着し、忘れにくくなります。

暗記法7:自己参照効果(自分と結びつけて覚える)

学んだ情報は、他人ごととして扱うと忘れやすくなります。しかし、自分自身の経験や日常生活と 関連付けると、脳はその情報を「自分の体験」として記憶し、強く定着させる ことができます。これを心理学では「自己参照効果」と呼びます。

具体例としては、覚えた英単語を自分の生活に当てはめて使ってみたり、数学の公式を日常の計算や買い物の場面に応用してイメージしたりすることです。歴史の出来事なら、自分がその場にいたらどう感じるかを想像してみるのも効果的です。

ポイントは、 情報を「自分ごと」に変換すること。単なる文字や数字ではなく、自分の生活や経験と結びつけることで、脳は重要性を認識し、記憶が深く、長く残るようになります。学習内容が自分の生活に結びつくほど、自然と思い出しやすく、応用力も高まります。

暗記法8:記憶宮殿(メモリーパレス)

人間の脳は、言葉や数字よりも 空間や場所の記憶 を得意としています。この特性を活かしたのが「記憶宮殿(メモリーパレス)」という暗記法です。情報を頭の中の空間に置いていくことで、必要なときに思い出しやすくなります。

具体的には、自分の家や学校、通勤ルートなどよく知っている場所を思い浮かべ、そこに覚えたい単語や知識を順番に置いていきます。たとえば、リビングのソファに歴史の出来事を置き、キッチンのテーブルに英単語を置く、といった具合です。試験やプレゼンの場面では、その空間を頭の中で歩き回るだけで、情報を正しい順序で呼び出すことができます。

初心者でも、まず自宅の間取りをベースに3~5個の情報を配置するだけで効果が実感できます。記憶宮殿を使うと、情報は単なる文字列ではなく「空間タグ付きの知識」として脳に定着し、忘れにくく、取り出しやすくなります。

💡結論

「覚えられないのは、決してあなたの才能や頭の良し悪しのせいではありません。原因は、単に 学習の方法が間違っていた だけです。」

今回紹介した8つの暗記法は、科学的に裏付けられた戦略であり、誰でも今日から実践できます。正しい方法を知り、繰り返し実践することで、忘れたくても忘れられない記憶を作り出すことが可能です。

つまり、記憶力は才能ではなく技術。努力の方向を変えるだけで、今まで苦労しても覚えられなかったことが、驚くほどスムーズに身につくようになります。あなたの脳は裏切らない。裏切るのは、ただ間違った努力を続けてきた過去だけです。

今日からこの方法を取り入れ、未来の自分が誇れる「確かな記憶」を手に入れましょう。

コメント