🌍ノアの箱舟とは一体何だったのか?

旧約聖書に登場する“ノアの箱舟”――神が起こした大洪水、箱舟に乗って救われたノアとその家族、そして動物たち。この伝説は単なる神話ではなく、世界各地に存在する洪水神話と驚くほどの共通点を持っています。古代メソポタミアのギルガメシュ叙事詩、インドのマヌ神話、琉球やギリシャ神話にまで広がる“洪水と再生”の物語。その背景には、実際に起こった大災害があったのか?ミケランジェロやラファエロ、ブリューゲルらが描いた「箱舟絵画」にも注目しつつ、宗教と美術、そして古代文明の記憶が交差する「ノアの箱舟伝説」の真相に迫ります。

| マンガ旧約聖書(1) 創世記 (中公文庫) [ 里中満智子 ] 価格:880円 |

🌊 ノアの箱舟の概要

ノアの箱舟は、旧約聖書「創世記」第6章から第9章にかけて描かれる壮大な物語で、人類の堕落と神の裁き、そして救済をテーマとしています。

物語の舞台は、人類が地上に増え、暴力や不道徳が蔓延していた時代。神は人間の堕落を嘆き、「彼らを創ったことを後悔した」と語ります。そして、大洪水を起こして地上のすべての生命を滅ぼすことを決意します。

しかし、その中でただ一人「正しく、完全な人」として評価されたのがノアでした。ノアは神に忠実で、日々の生活においても正義を守って生きていた人物です。

そこで神はノアに命じます。

「ゴフェルの木」で箱舟(英語で”Ark”)を造りなさい。

この箱舟は単なる船ではなく、現代の大型貨物船にも匹敵するほどの巨大な構造物でした。

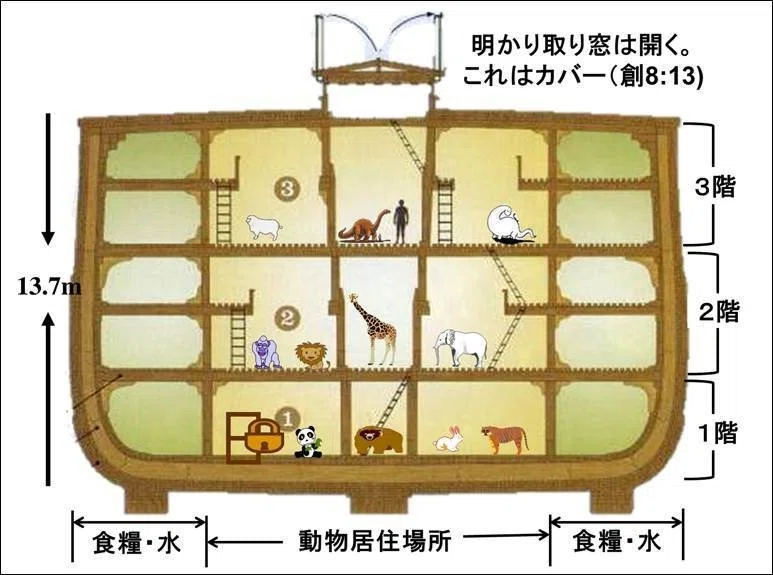

- 箱舟の大きさは「長さ300キュビト(約135メートル)、幅50キュビト(約22.5メートル)、高さ30キュビト(約13.5メートル)」。

- 三層構造で、多数の部屋が設けられていました。

神はノアに、以下のような指示を与えました:

- 自分の家族(妻、3人の息子セム・ハム・ヤフェトとその妻たち)を箱舟に乗せること。

- 動物たちを保存するため、「清い動物はオス・メス7つがいずつ」「その他の動物はオス・メス1つがいずつ」連れてくること。

- 食料も持ち込み、洪水期間中の生活に備えること。

ノアは神の命令通り、箱舟を建造し、動物たちを集め、家族とともに乗り込みました。

やがて、40日40夜にわたって激しい雨が降り続き、地上はすべて水で覆われました。高い山々までもが水没し、生きとし生けるものはすべて滅びました。ただし、箱舟に乗っていたノアたちと動物たちだけが無事に生き延びます。

その後、雨が止み、水が引き始め、箱舟はアララト山の山頂に漂着します。ノアはまずカラスを、次にハトを飛ばして地上の様子を確かめ、ついに乾いた地に降り立ちました。

神はこの出来事のあと、再び地上を洪水で滅ぼすことはしないとノアと契約を交わします。そのしるしとして「虹」が天に現れたのです。

この物語は、「人間の罪と裁き」だけでなく、「希望と再生」「信仰と従順」の象徴としても広く解釈されています。また、古今東西の芸術・建築・文学などにも多大な影響を与えました。

| 漫画家が書いた 人物からわかる「旧約聖書」【電子書籍】[ ケリー 篠沢 ] 価格:319円 |

📐 箱舟の特徴と仕様(詳解)

ノアの箱舟(Ark)は、「船」というより**巨大な“箱”のような構造物として神から設計が命じられました。

英語で「Ark」は“方舟”とも訳されますが、ヘブライ語の語源では「櫃(ひつ)」「箱」**という意味を持ちます。つまり、船のように操縦や航行を目的としたものではなく、「漂う避難所」として設計されたのです。

📏 サイズと寸法

神がノアに与えた設計図は以下の通りです:

- 長さ:300アンマ(キュビト)=約135メートル

- 幅:50アンマ=約22.5メートル

- 高さ:30アンマ=約13.5メートル

(※1アンマは肘から指先までの長さで、約45センチとされます)

この大きさは、現代の大型貨物船にも匹敵する規模です。たとえば、アメリカンフットボールのフィールドが約110mなので、それよりも長く、幅も高さもかなりのものです。

🌳 材質と建材

神は箱舟の素材として、**「ゴフェルの木」**を使うよう命じました。

- 「ゴフェルの木」は正確には何の木か不明ですが、防水性に優れた木材と推測され、杉や松の一種とする説もあります。

- 外部・内部の両方に、タール(ヘブライ語では「コフェル」)を塗り、防水加工を施すよう指示されました。

→ これは箱舟を“水密構造”にするためで、まるで現代の造船技術を思わせる精密さです。

🏗️ 構造と間取り

箱舟は三階建て構造で、以下のような特徴があります:

- 複数の「小部屋」(ヘブライ語では「ケニム」=巣や部屋)を設け、動物ごとに分けられるようになっていました。

- 一つの扉が側面に設置され、出入り口となっていました。

- 上部には明かり取りの窓(キッツォー=一種の採光用の開口部)を設けるように指示されました。

→ これにより、換気や採光が可能になり、箱舟内の環境が一定に保たれたと考えられます。

⚖️ 安定性

この構造は、「航行のための流線型」ではなく、沈まない・転覆しない安定性を重視した設計になっています。

実際に、韓国にある「ノアの箱舟博物館」ではこのサイズと設計を再現し、洪水や荒波に耐えうる構造であることが科学的にも検証されています。

ノアの箱舟は、単なる神話ではなく、詳細な設計図と技術が盛り込まれた、信仰と知恵の結晶ともいえる存在です。

神はただ「救え」と命じたのではなく、救いのための手段=構造と仕様にまで細かく指示を与えたことが、この物語の深い意義を際立たせています。

| 価格:1320円 |

🖼 ノアの箱舟と絵画表現の歴史

ノアの箱舟の物語は、長い美術史の中でも非常に人気のある題材の一つでした。

特にヨーロッパにおいては、中世からルネサンス、そしてバロック期にかけて、数多くの芸術家たちがこのテーマに挑んでいます。

🎨 中世~ルネサンス期:信仰と「家」的表現

中世からルネサンス初期にかけて描かれた箱舟は、しばしば**“船”というより“家”のような形状**で描かれていました。

これは当時の人々にとって、箱舟が「避難所」「神の庇護を受ける安全な家」であるという象徴的な意味合いを強く持っていたためです。

- 箱舟は屋根付きの小屋のように描かれ、甲板には窓があり、煙突のようなものがついていることも。

- 波に揺られながらも、「神が与えた保護空間」としてのイメージが重視されていました。

この時代、ミケランジェロやラファエロといった巨匠も、聖書の物語の一環として箱舟のシーンを作品に取り入れています。

ただし彼らは主に“洪水前”または“洪水の最中”の人間ドラマを強調する形で描写しており、箱舟そのものの造形にはあまり写実性を求めていませんでした。

| 価格:6132円 |

🦁 16〜17世紀:動物中心の写実へ

時代が進むと、特に16世紀末から17世紀にかけて、箱舟と動物たちに焦点を当てた作品が増加します。

この頃になると、絵画は宗教的象徴から科学的・図鑑的な関心へと変化していきました。

- 絵画には象、ライオン、キリン、鳥類など、当時の知識で知られていた様々な動物たちが細密に描き込まれるようになります。

- この傾向は、博物学や分類学の発展ともリンクしており、「ノアの箱舟=世界のすべての動物が集う場」という視点が強調されていきます。

代表的な画家たち:

- カスパール・メンベルガー1世(Caspar Melembergh the Elder)

動物たちの群像を箱舟に向かって行進させる構図を得意としました。

まるで自然図鑑の見開きページのような緻密な描写が特徴。 - ヤン・ブリューゲル1世(Jan Brueghel the Elder)

花や動物を題材にした細密画の名手で、ノアの箱舟のシーンにも自然科学的な視点を持ち込みました。

豊富な動物種の描写と色彩豊かな構図が特徴です。 - ルーラント・サーフェリー(Roelant Savery)

神聖なテーマと自然主義の融合を図った画家。

特に絶滅したドードーを描いた画家としても知られ、彼の箱舟作品では、希少動物の姿も見られます。

これらの作品群は、単なる聖書の挿絵にとどまらず、宗教・自然科学・美術の融合的表現となっており、「ノアの箱舟」を通して当時の世界観を感じ取ることができます。

ノアの箱舟は、時代とともにその“象徴”が変化してきました。

中世では「救いと信仰の家」、ルネサンスでは「神の奇跡と人間の苦悩」、そして近世では「地球上の生命の多様性」へと、同じ聖書の一節が、異なる視点と技法で描かれ続けてきたのです。

| イラストで読む 旧約聖書の物語と絵画【電子書籍】[ 杉全美帆子 ] 価格:1837円 |

🌍 世界中にある「大洪水神話」──ノアの箱舟だけじゃない

旧約聖書のノアの箱舟は最も有名な洪水神話のひとつですが、実はこのような**“洪水による世界の浄化と再生”を描いた物語は、世界中のさまざまな文化に存在しています。これは単なる偶然ではなく、「自然災害と人類の記憶」、そして「人間の罪と救済」**という普遍的なテーマを共有しているからだと考えられています。

🏛 1. バビロニア神話:「ギルガメシュ叙事詩」

ノアの箱舟と最も酷似しているのが、古代メソポタミア文明に伝わる**「ギルガメシュ叙事詩」**に登場する「ウトナピシュティム」の物語です。

- 神々が人間の騒音や堕落を理由に、大洪水で全人類を滅ぼそうとします。

- しかし知恵の神エア(エンキ)がウトナピシュティムに舟を作って家族や動物たちを乗せるよう密かに告げます。

- 洪水後、彼は神々から永遠の命を与えられます。

この物語は、旧約聖書のノアの箱舟と非常に類似しており、聖書がこの神話の影響を受けている可能性も指摘されています。

| ギルガメシュ王のたたかい (大型絵本) [ ルドミラ・ゼーマン ] 価格:2090円 |

🐟 2. インド神話:「マヌとマツヤ(魚)」

インドの神話にも大洪水が登場します。これはヒンドゥー教の創世神話のひとつで、次のような構造を持っています。

- 人類の祖とされるマヌが川の水で手を洗っていると、小さな魚が「私を助けて」と語りかけます。

- マヌは魚を育て、最終的には大海原に放ちますが、その魚は実は神ヴィシュヌの化身「マツヤ」でした。

- ヴィシュヌはマヌに「世界が大洪水で滅ぼされる」と告げ、舟を作るよう命じます。

- 洪水が起こると、マヌは舟に乗り、神の導きによって安全な場所にたどり着きます。

この物語もまた、神の助言、舟の建造、洪水、再出発という構成をもち、ノアの箱舟との強い共通点をもっています。

| ゼロからわかるインド神話【電子書籍】[ かみゆ歴史編集部 ] 価格:770円 |

🌀 3. 琉球・ポリネシア神話:兄妹による再生

太平洋の島々や沖縄地方(琉球)には、兄妹が大洪水を生き延び、そこから人類が再生されるという口承神話が数多く存在します。

- 例えば、琉球神話では、大洪水により人類は滅亡するが、洞窟や山の上に避難していた兄妹だけが助かり、神の許しを得て結婚し、子孫を残したとされます。

- ポリネシア(特にハワイやサモアなど)でも、同様に“神罰としての洪水”と“限られた人間の生き残り”という構造が繰り返し登場します。

これらは文字による記録ではなく、口頭伝承で受け継がれてきたものであるため、地域によって変化はありますが、テーマは一貫しています。

⚡ 4. ギリシャ神話:「デウカリオンの洪水」

ギリシャ神話でもゼウスによる「大洪水」の伝説があります。

- ゼウスは人間たちの堕落に怒り、大洪水を起こして地上を滅ぼします。

- ただし、敬虔な人間であったデウカリオンと妻ピュラは、神プロメテウスの助言で箱型の舟を建てて生き延びます。

- 洪水が収まった後、二人は神託に従い、石を地面に投げて人間を再び生み出しました。

ギリシャ版ノアとも呼ばれるデウカリオンの話もまた、「人類の再創造」と「選ばれた者の救済」というテーマを備えています。

| 価格:1760円 |

🕌 5. イスラム教(クルアーン)の「ヌーフ」

イスラム教の聖典クルアーンにも、ノアに相当する人物「ヌーフ(Nūḥ)」の物語があります。

- ヌーフは神(アッラー)の命令で箱舟を作り、信じる者と家族、動物たちを乗せました。

- 不信仰の人々は洪水に飲まれました。クルアーンでは、ノアの息子の一人が舟に乗らず溺れたというエピソードが加えられており、聖書とは異なる教訓的要素を持ちます。

イスラム文化圏でも、洪水神話は信仰・従順・救済の物語として重要視されています。

🔍 なぜ「洪水神話」は世界に広がったのか?

これほど多くの文化で「大洪水」が語られてきた背景には、次のような要因が考えられています:

- **実際の大規模洪水(氷河期後の海面上昇や大河の氾濫)**の記憶が神話化された。

- 人類共通の“リセット願望”──世界が一度リセットされ、より良くやり直したいという無意識的な心理。

- 宗教的教訓として、堕落への警告と選ばれた者への恩寵を描くための物語構造。

| 50の傑作絵画で見る 聖書の世界 [ ジェラール・ドゥニゾ ] 価格:4950円 |

🌍 実際の大洪水説──神話の裏にあったかもしれない現実

ノアの箱舟をはじめとする世界各地の洪水神話には、「単なる空想ではなく、実際に起こった自然災害の記憶が元になっているのでは?」という説が古くから唱えられています。これを総称して「実在洪水説」と呼ぶことができます。

🧊 1. 氷河期後の海面上昇(縄文海進)

最も有力な自然現象の候補は、約1万年前に起こった氷河期の終わりとその後の急激な海面上昇です。

- 氷河が溶けることで世界中の海水が増加し、海面は100メートル以上上昇しました。

- 日本列島でも、縄文時代初期(約6000~7000年前)に「縄文海進」と呼ばれる現象があり、内陸部まで海が侵入。現在の東京湾や大阪平野の広範囲が海だったとされます。

- 世界中で、かつての海岸線や人類の集落が水没した証拠が見つかっています。

こうした環境変化が、当時の人々にとっては「世界が水に呑まれた」ような印象を与え、神話の形で語り継がれた可能性があります。

🏞 2. メソポタミア南部の大洪水(実証的仮説)

ノアの箱舟と酷似するバビロニア神話が伝えられた**メソポタミア(現在のイラク南部)**では、実際に洪水が頻発していました。

- 紀元前2900年頃のウル王朝時代の地層からは、大規模な洪水による堆積物が発見されています(約2.4mの粘土層)。

- チグリス川・ユーフラテス川が氾濫し、人々の生活圏を一掃する規模の洪水が周期的に発生していたことが地質学的に確認されています。

- 洪水によって集落が壊滅し、生存者が「舟で逃れた」経験が口承で伝えられた可能性が高いとされています。

このような局地的大洪水が「世界の終末」として記憶されたことが、後の神話形成につながったと考えられます。

☄️ 3. 惑星接近・隕石衝突による「地球大洪水説」

ややオカルト寄りではありますが、壮大なスケールで語られるのが「地球大洪水説」です。

- 巨大隕石の衝突や、未確認惑星(いわゆる「ニビル」や「プラネットX」)の接近によって、地球の重力バランスや地軸が一時的に変化し、海水が大規模に動いたという仮説。

- 一説では、極地の氷が一斉に溶けたり、津波的な水のうねりが世界中を襲ったとも言われます。

- 古代マヤやシュメールの記録、さらには氷床コア分析などからその痕跡を探ろうという研究者も一部存在します。

この説には科学的な裏付けが不足しているため主流とはされていませんが、「なぜ世界中に同じような洪水神話があるのか?」という疑問に対し、地球規模の出来事で説明しようとする試みと捉えることができます。

| 【中古】マンガでわかる「西洋絵画」の見かた 聖書編: 旧約聖書から新約聖書までストーリー・登場人物がよくわかる /池上 英洋 (誠文堂新光社) 単行本 価格:5990円 |

🧠 洪水神話は「記憶された自然災害」か?

上記のように、「神による裁き」や「神秘の舟」のイメージの背後には、

- 氷河期の終焉という地球規模の変化

- 地域ごとの河川災害や海面上昇

- 未知の天体現象への恐怖

といった、人類の生存にかかわるリアルな体験があったと考えられます。

人間は災害をただの現象としてではなく、「なぜそれが起こったのか?」を物語や宗教的な形で意味づける生き物です。ノアの箱舟を含む洪水神話も、そうした「恐怖と希望の記録」として受け継がれてきたのかもしれません。

| 手塚治虫の旧約聖書物語 1 天地創造 (集英社文庫(日本)) [ 手塚プロダクション ] 価格:1485円 |

🧠 洪水神話の解釈とその深い意味

洪水神話は単なる古代の自然災害の記録以上の意味を持ち、文明や人類の歴史、精神世界の深層に関わる象徴的な役割を果たしています。

1. 文明の「リセット」・「再創造」のメタファー

洪水神話は多くの場合、「神や自然による大浄化」を表現しています。

- 古代の人々は、大洪水によって腐敗した社会や悪が一掃されると考えました。

- これは、滅びと新生のサイクルを示し、「いったん世界をリセットして、新しい秩序や価値観で文明を再スタートする」ことを意味します。

- ノアの箱舟の物語でも、神は「人間の堕落」を理由に洪水を起こし、ノアとその家族だけを生かすことで、新しい人類の時代を始めるとされています。

- こうした「浄化と再生」のテーマは、聖書のみならず世界中の神話や宗教に共通する普遍的なモチーフです。

2. 未知・異世界への説明装置としての役割

洪水神話は、古代人が「説明できない現象や謎」を理解しようとする過程でも重要でした。

- 例えば、地中から出てくる恐竜の化石や巨大な骨、古代の遺跡や廃墟など、「かつての未知の高度文明の痕跡」を洪水神話を通じて解釈した可能性があります。

- 古代人はこれらを「洪水で消えた昔の世界の証拠」と考え、神話で説明しようとしました。

- この意味で、洪水神話は「過去の文明の終焉と新たな始まりをつなぐ物語の架け橋」となり、歴史的な記憶と神秘を結びつける役割を持っています。

3. 宗教的・倫理的なメッセージ

洪水神話は単に自然災害の物語ではなく、人間の道徳や信仰に関する教訓も含んでいます。

- 「堕落した人類が滅びる」という設定は、「悪行や傲慢は罰せられる」という警告を表現。

- ノアのような「正しい人」が救われることで、「正義や信仰の重要性」が強調されます。

- これは個人や社会に対して、倫理的な生き方の指針を示す寓話的役割も果たします。

まとめ

洪水神話は、自然現象の記憶を超えて、

- 文明の浄化と再生

- 未知の世界の説明

- 宗教的・倫理的メッセージ

を包含した深い象徴体系です。

このため、多くの文化で語り継がれ、様々な形で人々の精神世界や社会構造に影響を与えてきました。

コメント